Una historia real (o casi)

Beijing, agosto de 2008. El calor era denso, los nervios visibles.

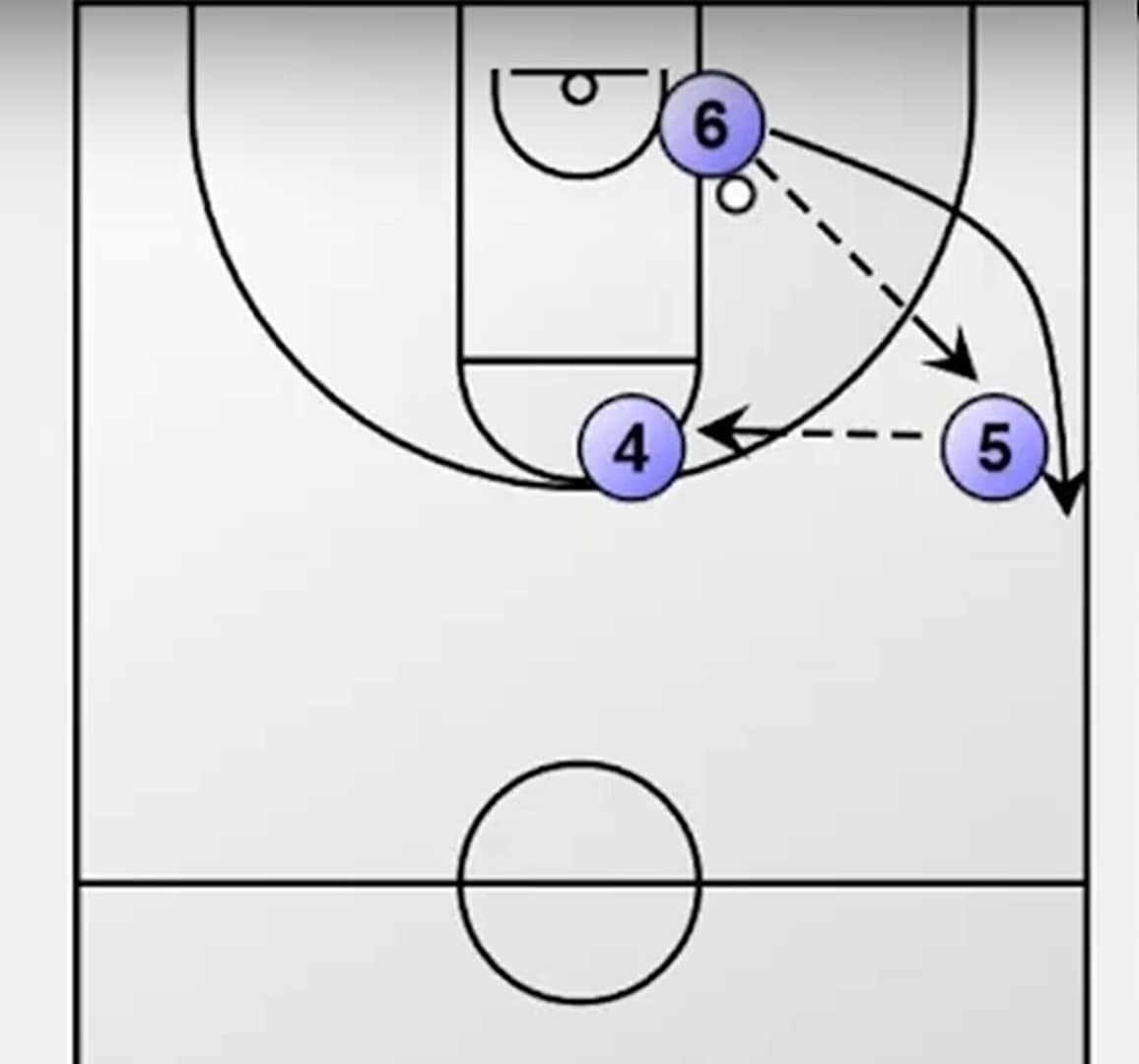

España se jugaba el pase a la final olímpica frente a Lituania. Restaban apenas segundos para cerrar el tercer cuarto cuando sucedió. Ricky Rubio, con solo 17 años, robó un balón en mitad del campo. En vez de frenar o esperar instrucciones, reaccionó. En menos de un segundo, levantó la vista, vio a Navarro corriendo la banda y lanzó un pase picado que atravesó la defensa como un cuchillo en mantequilla. Navarro, que ya estaba en el aire cuando la bola lo alcanzó, anotó sin oposición.

Fue una transición rápida perfecta. Precisión. Lectura. Confianza.

Pero más allá del espectáculo, esa jugada resume lo que muchas organizaciones desearían lograr: convertir un pequeño momento de oportunidad en una ventaja definitiva antes de que el entorno tenga tiempo de reaccionar.

Ese es el verdadero poder del fast break, y también su lección para el mundo empresarial: el que reacciona primero, si sabe hacia dónde corre, ya va un paso por delante.

Introducción

En baloncesto, el fast break es más que una jugada, es una filosofía de juego.

La lógica es sencilla. Cuando el rival pierde el balón o se desequilibra, se acelera el paso y se ejecuta el ataque antes de que la defensa tenga tiempo de replegarse. Es una táctica que exige velocidad física, pero sobre todo lectura instantánea, coordinación y valentía para decidir bajo presión.

En el mundo de la empresa, ocurre lo mismo. Los mercados son impredecibles, los clientes cambian de hábitos, las tecnologías aparecen como tormentas.

Las oportunidades, como los robos de balón, son breves y solo quienes tienen la capacidad de transicionar rápidamente desde la detección hasta la ejecución, son los que capitalizan la ventaja.

La velocidad en sí misma no basta. Lo que marca la diferencia es la capacidad de respuesta estructurada ante lo inesperado. Y esa capacidad, como en los equipos campeones, no es producto de la improvisación, sino de una cultura bien entrenada para moverse como un solo cuerpo.

Lo llamamos transición rápida empresarial, y su lógica se puede modelar científicamente, entrenar emocionalmente y ejecutar estratégicamente. En este artículo lo veremos en profundidad.

Velocidad, visión y sincronía

Un contraataque en baloncesto dura entre 4 y 7 segundos. Es un acto de lectura instantánea y ejecución precisa. Implica que todos los jugadores tengan clara su posición, que confíen en que el balón llegará, y que reconozcan que el momento de correr no se elige: se detecta.

La neurociencia apoya este tipo de procesos con el estudio de la red de saliencia del cerebro (Seeley et al., 2007). Esta red es responsable de filtrar, entre miles de estímulos, cuáles son los más relevantes para sobrevivir o actuar con eficacia. Una vez detectado ese estímulo (en este caso, un robo de balón o una señal del mercado), la red activa el sistema ejecutivo para iniciar la acción.

Es decir, no hay tiempo para deliberar en exceso. El cuerpo actúa porque está entrenado para hacerlo.

En la empresa, esta dinámica corresponde a estructuras donde:

- Los roles están claros.

- Las señales del entorno se interpretan rápidamente.

- La toma de decisiones está descentralizada.

- Hay confianza mutua para ejecutar sin pedir permiso cada vez.

Las organizaciones que logran esto son como un equipo en transición: no frenan a consultar, corren porque saben que los demás correrán con ellos.

Cómo entrenar el cerebro de la empresa para reaccionar rápido

Desde la psicología organizacional sabemos que los entornos ágiles y con capacidad de respuesta requieren tres condiciones clave: claridad de rol, seguridad psicológica y liderazgo distribuido (Edmondson, 1999; Hackman & Wageman, 2005).

En el baloncesto, nadie duda de quién lleva el balón tras un robo. En una empresa entrenada, nadie duda de quién debe actuar ante una crisis o una oportunidad. Esa claridad, sin embargo, no se improvisa. Se entrena.

Además, la seguridad psicológica, el sentimiento de que puedes actuar sin miedo a represalias si te equivocas, es fundamental. En un contraataque, si uno duda o espera a que otro lo haga, la ventaja se esfuma. En la empresa sucede lo mismo. La lentitud no siempre es un defecto técnico, sino emocional. Si el equipo teme actuar, la ventana se cierra antes de empezar.

Las empresas que aplican el “fast break mental” entrenan a sus equipos para:

- Reconocer oportunidades emergentes.

- Tomar decisiones con la información que tienen, aunque no sea perfecta.

- Confiar en que el equipo respaldará la acción y no la castigará por defecto.

Cómo dirigir sin detener

En el baloncesto, un entrenador no puede intervenir en mitad de un contraataque. Ya es demasiado tarde. Por eso, los buenos equipos entrenan para que el liderazgo esté distribuido en los jugadores. Todos saben qué hacer porque ya lo han vivido antes en otros partidos o entrenamientos.

Lo mismo debe pasar en las empresas modernas. En tiempos de disrupción, el liderazgo más efectivo no es el que da instrucciones, sino el que crea las condiciones para que el equipo actúe solo cuando sea necesario.

Jim Collins (2001) lo explica en Good to Great: los grandes líderes no son los más visibles, sino los que construyen equipos capaces de brillar sin depender de ellos todo el tiempo.

El liderazgo en transición debe:

- Diseñar sistemas flexibles y ligeros.

- Dar autonomía con límites claros.

- Premiar la iniciativa, incluso cuando no es perfecta.

El resultado es una organización que puede pasar de la reflexión a la acción en segundos, como un base que roba un balón y ya sabe quién está corriendo a su lado.

Cómo aplicar el fast break a lo cotidiano

¿Cómo se traduce esto en acciones reales para el día a día empresarial? Aquí te dejoaAlgunas claves:

- Mapea señales tempranas del mercado: igual que un jugador detecta el error del rival, el equipo debe estar entrenado para identificar patrones que anticipan movimientos de clientes o competidores.

- Ensaya respuestas rápidas: los contraataques no se improvisan. En la empresa, se pueden crear “jornadas de simulación de respuesta” ante escenarios críticos: crisis, oportunidades, cambios legislativos.

- Distribuye la capacidad de decidir: un fast break no espera autorización. Los equipos deben tener marcos claros para actuar por iniciativa propia cuando la velocidad sea clave.

- Premia la reacción, no solo el resultado: una transición rápida puede fallar, pero si estuvo bien leída y ejecutada, debe reforzarse como comportamiento deseado.

- Revisa la estructura organizativa: ¿cuántos pasos necesitas para poner una idea en marcha? Si son más de tres, probablemente el fast break no es posible.

Conclusión

La transición rápida no es una moda táctica, es una forma de leer el mundo y también de actuar en él.

Los equipos que dominan el fast break en baloncesto no son los más fuertes, sino los más conectados, los que confían en sus compañeros y saben que la oportunidad no se discute: se corre.

En la empresa ocurre igual. El futuro no será de quien más planifique, sino de quien mejor se adapte en tiempo real. De quien entienda que el momento de cambiar es cuando el entorno cambia, no cuando todos estén listos.

Pero, como enseñó aquel pase de Ricky a Navarro en Pekín, no se trata de correr a ciegas. Se trata de correr con propósito, con visión, y con otros que ya están corriendo contigo.

Porque la verdadera ventaja no es llegar primero, es saber hacia dónde ir y llegar juntos antes que el resto.

Referencias

- Collins, J. (2001). Good to great: Why some companies make the leap… and others don’t. HarperBusiness.

- Edmondson, A. C. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative Science Quarterly, 44(2), 350–383.

- Hackman, J. R., & Wageman, R. (2005). A theory of team coaching. Academy of Management Review, 30(2), 269–287.

- Heifetz, R., & Linsky, M. (2002). Leadership on the line: Staying alive through the dangers of leading. Harvard Business Press.

- Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. Farrar, Straus and Giroux.

- Seeley, W. W., Menon, V., Schatzberg, A. F., Keller, J., Glover, G. H., Kenna, H., … & Greicius, M. D. (2007). Dissociable intrinsic connectivity networks for salience processing and executive control. The Journal of Neuroscience, 27(9), 2349–2356.

- Goleman, D. (2006). Social intelligence: The new science of human relationships. Bantam Books.

Nota del autor

Las imágenes presentadas en este artículo han sido cuidadosamente seleccionadas a partir de partidos en vivo y grabaciones de libre difusión, con el objetivo de enriquecer el contenido y la comprensión del lector sobre los conceptos discutidos.

Este trabajo se realiza exclusivamente con fines de investigación y divulgación educativa, sin buscar ningún beneficio económico.

Se respeta plenamente la ley de derechos de autor, asegurando que el uso de dicho material se ajuste a las normativas de uso justo y contribuya positivamente al ámbito académico y público interesado en el estudio de la psicología en el deporte.